2年半前の2023年1月15日のコラムに「日立電鉄線」について書いたことがある。その時私は水郡線常陸太田駅前広場の端の方にマイカーを停めて車中泊をした。そして最初に向かったのが水郡線のDE10牽引の通勤列車の撮影だった。朝、水戸からの下り一番列車と、その折り返しの上りに二番列車は、普段のDC(ディーゼルカー)2~3両では輸送力に問題があり、1往復がDE10牽引、6両編成の客車列車だった。といっても下りの一番列車は回送みたいなもので、車内はガラガラだった。谷河原(やがわら)付近で常陸太田に向かう下り列車を撮ったのが①である。この後すぐに日立電鉄の撮影に向かったので、DE10の牽く列車はこの一コマだけ。牽引機のDE101136は、汽車製造大阪工場で1971年10月に誕生、水戸鉄道管理局の内郷機関区に配属された後、1972年3月には水戸機関区に移り、以来1986年3月6日に品川機関区に転じるまで、水戸周辺で働き、1998年3月に川崎(のちに新鶴見機関区川崎支区)、2013年2月27日の廃車まで、首都圏で地味に活躍した機関車である。

さて、この日は日立電鉄線を昼で切り上げ、午後は茨城交通湊線(現・ひたちなか鉄道湊線)に向かった。何故か? まずそこには1965年夏の初渡道の際は日程が取れず、1967年夏にはチラ見しただけの羽幌炭礦鉄道で働いていた国鉄キハ22似のDCが3両、キハ200型の1~3、つまり201~203として、活躍しているのを見たかったこと。そして、以前訪問した時は休車状態だった日本最初のステンレス車体のDC「ケハ600」の走る姿を撮りたかったこと。この二つの目当ては見事に実現した。

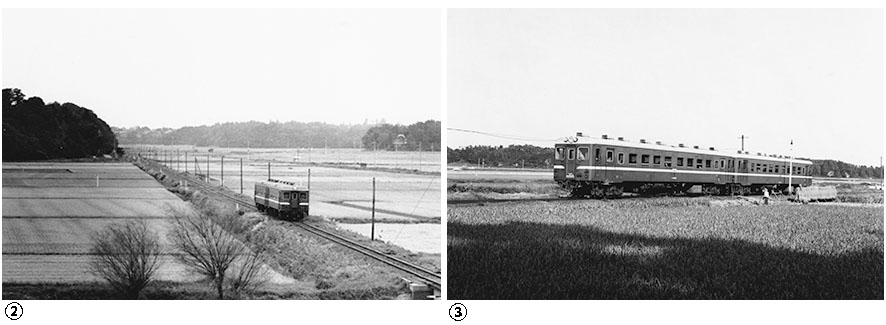

②は臙脂色(えんじいろ)の車体に白帯の、羽幌炭礦鉄道時代そのままの姿で、羽幌には無かった水田の中をやってきた。拡大して見ないとわからないが運転席の旋回窓(氷雪対策)もそのままだった。③はもっと近くで見たいと、折り返しの列車を線路近くで撮影した。こちら側の旋回窓は撤去され、普通のガラス窓だった。羽幌炭礦鉄道は1941年12月に国鉄羽幌線(1987年廃止)の築別から築別炭礦までの16.6kmを運行。1970年12月の閉山により同月14日に廃止されるまで、石炭と人々の運搬を担った鉄道だった。1962年7月の交通公社時刻表によれば旅客列車は8往復運転され、全線の所要時分は27分だった。

④はかの有名なステンレス、「ケハ601」の走行写真。ケハ600型は601の1両だけが1960年に新潟鉄工所で製造された。ケハの「ケ」は軽油で走る気動車からつけられたもので、よくある軽便鉄道の「ケ」ではない。液体変速機は備えていたが、総括制御ができず、もっぱら単行運転で使用されたようだ。当然この日も単行でやってきた。ステンレス車体は強度強化のためのコルゲート(波板)が目立ち、湘南マスクと相まって独特の雰囲気を醸し出していた。現在はステンレスやアルミ車体が全盛だが、1960年代初頭の国鉄には東海型電車中間車のサロ153-901,902とキハ35-901~910や関門トンネル通過用のEF30のほかに見当たらず(戦前製で1953年にステンレス改装のEF1024などは例外として)、ステンレス車体は東急など大手私鉄車輌で発展したような気がする。その第1号が茨城交通のケハ601だったのは、新潟鐵工所と茨城交通の面目躍如、といったところだろうか。茨城交通湊線は、ひたちなか鉄道湊線となっていて、国営ひたち海浜公園へのアクセス向上のため延伸の計画もあるようだ。あのステンレス車体は那珂湊駅構内で倉庫として使われていたものがギャラリーになっているという話も聞く。動力化復元をして、あの広い公園に向けて走るケハ601にのんびり揺られてみたいと思う人はいないものだろうか。