さて、久々に蒸気機関車の話題だ。

私はあまり大型蒸機に関心がなかったので、C62やD62といった釜を追いかけた記憶がない。とはいえ、2年前の2023年6月15日のコラム「みちのくのD60を訪ねた話」にも書いたように、ついでに大型蒸機を撮ったことはある。

まずは花巻駅の広い構内で北に向かう貨物列車の先頭に立つD6212を撮影した①。D62は我が国の貨物用蒸機として最大であり、この頃は岩手県の一ノ関機関区に全20両が集中配置され、北日本と東京を結ぶ貨物列車を牽く任務に就いていた。D62はD52の従台車を2軸にし、線路規格が低い東北本線を走れるようにした蒸機で、1-D-2の軸配置(パークシャー)はこのD62とD61だけである。私がD62を撮ったのは何とこのときだけ。D6212の改造前はD52397。浜松工場で1950年11月20日に誕生した。最初の9年間は愛知の稲沢機関区や大阪の吹田機関区に配置され東海道本線を走ったが、山陽本線姫路までの電化完成で1959年11月6日に他のD62とともに一ノ関に転じ東北本線で活躍し、仙台~盛岡の電化で、私が1965年12月25日に出会ってから6か月半後1966年7月11日に廃車となった。

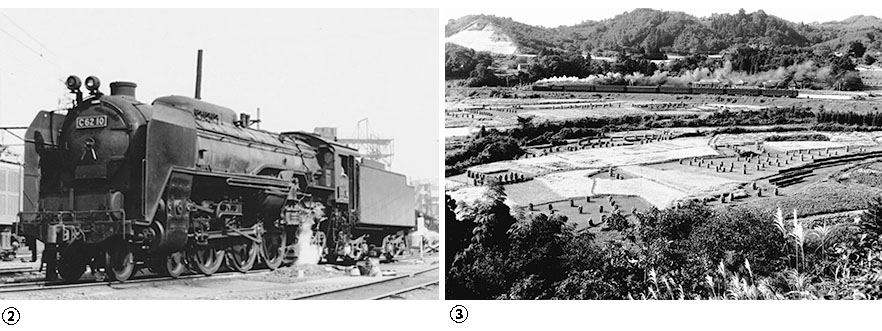

②はD62と同じくD52から旅客用に改造されたC6210である。場所は仙台機関区。時は1965年8月30日。C62はD52の先台車と従台車をともに2軸とし、動輪直径を大きくして3軸に減じ、高速と走行の安定性を目指してして誕生した。日本最大の旅客用蒸機で、特急「つばめ」や「はと」など東海道、山陽、常磐線の急行みちのく、のちには特急「ゆうづる」、そして北海道函館本線まで活躍の場は広く、私も「ゆうづる」や「まりも(のちニセコ)」など多少のご縁はあった。その2度目の出会いが仙台機関区でのC6210だった。1960年ごろには上野までの運用もあったが、この頃は常磐線北部、平~仙台で急行から各停まですべてに活躍していた。C6210は、1948年9月23日、日立製作所笠戸工場でD52119の改造として誕生。宇都宮⇒白河⇒尾久⇒水戸⇒平と転じ、1967年の常磐線電化でその役目を終えた。10号機かどうかわからないが、常磐線での走行写真を1枚③。1967年9月29日つまり電化直前、広野付近で撮影した上り普通列車。この翌日C62のラストナンバー49号機によるさよならセレモニーがあったが、修祓式は②の10号機が平機関区の代表として受けたと言われている。

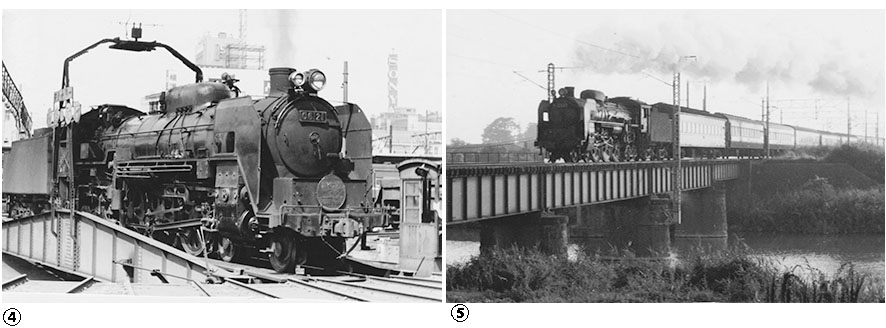

次はC6121④。改造前がD51なので一回り細身になるが、C62と同じ軸配置。2-C-2のハドソンである。三菱重工業三原でD511123を先述のC62同様の改造をして1948年8月に誕生した。青森⇒仙台⇒平と転じ、この写真は仙台機関区のターンテーブル上の姿。撮影は②と同じ日だった。この日は上り特急「はくつる」を青森から仙台まで引いてきたとのことで、機関区の方が、取り外してあった特急「はくつる」のヘッドマークを撮影のために掲出してくださった。この年の暮れ、平機関区に移り、常磐線の列車を牽いて、1967年10月の常磐線電化で先述のC6210達と運命を共にした。

⑤は②④と同じ日、陸前山王付近で撮影した上り急行「八甲田」でC61(機号27?)がひいている。この列車も青森からのロングランだ。機関車次位のオハフ33は回送であろう。青森発の最終列車上野行きで、寝台車や1等車よりも2等座席車が7両と多く、若者に人気の列車だった。

仙台ではC59やその改造機C60も撮った。各地の大型蒸機も含めて「その2」を近いうちに掲載しよう。