昨年11月15日のコラムで「ルクセンブルクの電車」について書いたが、今日はその旅の10日目ぐらいに訪ねた、ドイツのガルミッシュ・パルテンキルヘンで乗った登山電車の話だ。

ベルギーからルクセンブルク~フランス~スイスと国境沿いを巡り、受難劇で有名なオーバー・アマガウの劇場を見たのち、夕方南ドイツのガルミッシュ・パルテンキルヘンにたどり着いた。そこは1936年の冬季オリンピックの開催地であり、スキーのジャンプ台も健在だった。ここでの観光といえば登山電車で行くシュービッツ山が有名でその登山電車に乗ってみた。正式にはバイエルン・ツークシューピッツ鉄道という。

市内つまりふもとのガルミッシュ・パルテンキルヘン駅(ドイツ国鉄の駅に隣接、標高705m)に行きホームで待っていると2両編成の濃淡2色の青と白に塗り分けられた電車が入ってきた①。水色はバイエルンのシンボルカラーだ。背後の建物の塔にはオリンピックのマークが描かれていて、かつてオリンピックが開催されたことを知ることができる。1936年のオリンピックといえば夏季大会は「前畑がんばれ」で有名だが、冬季大会はスピードスケート500mの石原省三の4位入賞が最高でメダル獲得は無かった。フィギアスケートで12歳の稲田悦子が出場し10位だったとの記録もある。

さて、この鉄道は1930年にふもとから山上まで19kmが開通。メーターゲージ(軌間1m)、直流1500Vで、粘着区間は最大35.1‰、ラック区間(リッゲンバッハ式)の最急勾配は250‰となっている。山上駅から山頂まではロープウエイが接続している。

②は発車前、ほぼ満席になった。車体前面に鉄道名が誇らしげに書かれている。発車するとすぐ、工事用だろうか、貨車数両をつないだ小型の電気機関車を見かけた③。さらに進むと高低差が目立つ下の方に電車の車庫が見えてきた④。休憩中?の2両は形状からすると1970~80年頃に造られた車両と思われる。

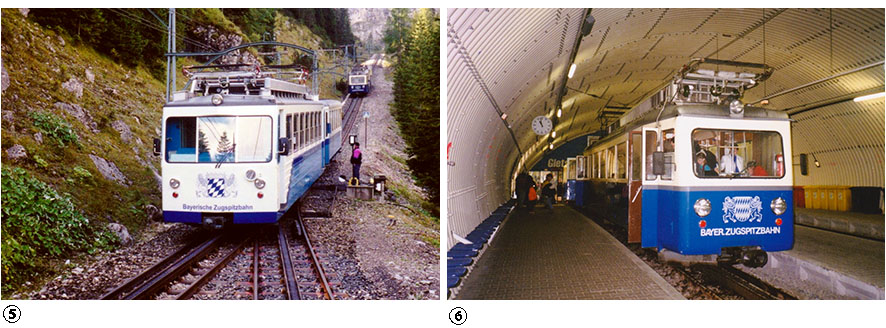

⑤を見ていただくと急勾配なのがよくお分かりだろう。中間駅で山上駅から下ってきた電車とすれ違うのだが、よく見ると坂の上方にもう1本の電車が見える。私が乗った山上行きの電車は、ここで2本の電車とすれ違うのだ。このような続行運転はヨーロッパではよく見かける光景だ。さらにこの写真を見るとラックレールが日本のアプト式と異なる(リッゲンバッハ式)のがお分かりいただけるだろう。

山上駅⑥はトンネルの中にある。雪の影響を避けるためで、2024年2月15日のコラム「トップ・オブ・ヨーロッパへ」に書いたユングフラウヨッホ駅もそうだった。ここのトンネルの入り口は扉がついていて、電車が通る時だけ開くシステムになっている。理由は雪の吹込みを防ぐためだそうだ。

山上の雪景色を楽しんだ後は、ふもとの国鉄駅からチロル山岳急行で、オーストリアのインスブルックに向かったが、その話もいずれ書いてみよう。